Aujourd'hui, la paix et la sécurité se ressentent beaucoup des tensions religieuses et de la violence interconfessionnelle, ce qui incite les parlements en tant qu'institution publique et les parlementaires en tant que représentants de leur collectivité à s'impliquer davantage dans le domaine de la religion et de la conviction.

Consciente de cette situation, l'UIP a décidé dans sa Stratégie 2022-2026 d'inaugurer une nouvelle approche incitant les parlements à interagir davantage avec les écosystèmes dans lesquels ils sont insérés, notamment les représentants gouvernementaux, l'ONU, les organisations internationales, les milieux universitaires, la société civile, les religions et les organisations confessionnelles et d'inspiration religieuse.

Cette approche semble porter ses fruits dans les milieux parlementaires qui, dans le monde entier, mettent de plus en plus souvent le dialogue interconfessionnel et interculturel au service de la coexistence pacifique et de l'état de droit.

Le dialogue, qui constitue un élément fondamental du mandat de l'UIP depuis sa création en 1889, fait partie intégrante de l'ensemble de ses travaux.

La Déclaration de St. Pétersbourg : Promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique, adoptée par l'UIP en 2017, reconnaît que le dialogue entre les religions, les cultures et les groupes ethniques est essentiel à la paix et au pluralisme culturel et affirme l’engagement des parlements du monde entier, en leur qualité de représentants des peuples, à renforcer les processus normatifs et les cadres juridiques.

Plus récemment, la Déclaration de Manama intitulée Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l'intolérance, adoptée par l'UIP en 2023, a mis en exergue l'importance du dialogue, de l'éducation et de la sensibilisation, qui sont autant d'outils permettant de lutter contre les diverses formes d'intolérance et de renforcer l'inclusion et la coexistence pacifique.

Des conférences ont vu le jour afin que les parlementaires mettent en commun leurs bonnes pratiques concernant la contribution que leur parlement ou eux-mêmes apportent à l'intégration du dialogue interconfessionnel et interculturel à l’exercice de leurs fonctions législative, budgétaire, de représentation et de contrôle.

La première Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, dont le thème était Collaborer pour notre avenir commun, s'est déroulée à Marrakech en juin 2023. Elle a été organisée conjointement par l'UIP et le Parlement du Royaume du Maroc, en collaboration avec d'autres partenaires. Le Maroc a une longue histoire d'engagement interconfessionnel et interculturel. La visite du Pape Jean-Paul II au Maroc en 1985 a été la première visite d'un pape dans un pays musulman.

Plus de 70 délégations parlementaires ont assisté à la Conférence parlementaire de Marrakech, qui a abouti à l'adoption du Communiqué de Marrakech, dans lequel les parlementaires reconnaissent que le dialogue interconfessionnel, qui repose sur le soutien des libertés et des droits fondamentaux, constitue un outil essentiel pour promouvoir l'inclusion et la coexistence pacifique, et consacrer l'état de droit en appui aux efforts collectifs en vue d'une société meilleure. Ce communiqué, diffusé à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a été salué par Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le rapport qu'il a présenté à la 55e session du Conseil des droits de l'homme.

En février 2024, le Parlement de Bosnie-Herzégovine a organisé, dans la salle de la plénière du Parlement, à Sarajevo, dans le cadre d'une alliance stratégique avec la Ligue islamique mondiale, une Conférence des parlementaires et des chefs religieux pour la coexistence et la paix. Cette conférence a mis l'accent sur les enseignements et les bonnes pratiques d'experts internationaux et régionaux des pays des Balkans occidentaux concernant la reconstitution de la cohésion sociale dans des sociétés diverses sur les plans ethnique et religieux sortant d'un conflit ainsi que les solutions pour relever les défis mondiaux. Elle s'est conclue par l'adoption de la Déclaration de Sarajevo.

Le sixième Forum mondial sur le dialogue interculturel a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, en mai 2024, pour débattre du thème Le dialogue pour la paix et la sécurité mondiales : coopération et interconnectivité. Ce forum était organisé par la République d'Azerbaïdjan, en partenariat avec l'UNESCO, l'Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), et ONU Tourisme.

Pour la toute première fois, ce sixième Forum mondial sur le dialogue interculturel proposait une Conférence interparlementaire sur le rôle et des bonnes pratiques du parlement en matière de protection du patrimoine culturel. Des membres actuels et anciens de parlements nationaux et des représentants d’institutions parlementaires internationales ont assisté à cette manifestation. L'Asie centrale et d'autres puissances régionales y étaient particulièrement bien représentées. Cette conférence a été a été diffusée en direct sur la télévision en ligne des Nations Unies.

L'élan des parlementaires ne se dément pas : les préparatifs de la deuxième édition de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qui sera organisée par l'UIP en collaboration avec le Parlement italien et d'autres partenaires à Rome en 2025, à l'occasion du Jubilé 2025, battent en effet leur plein.

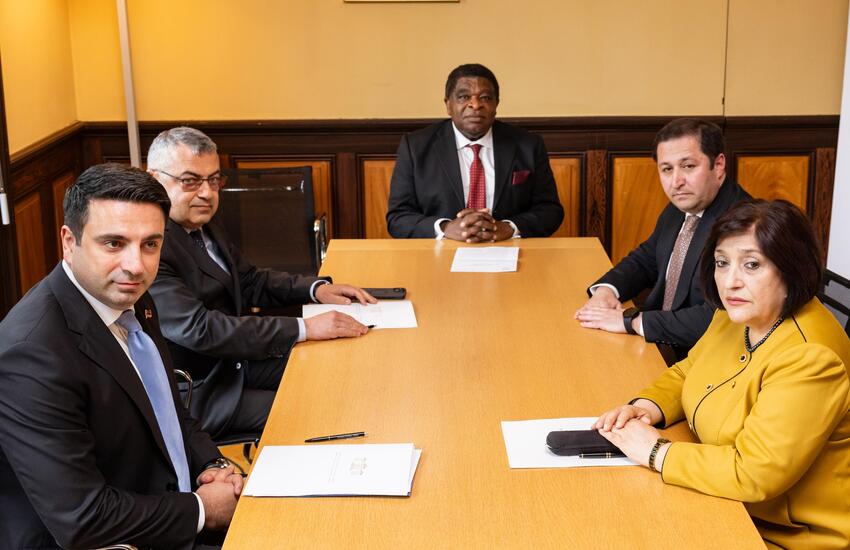

Il existe également d'autres réseaux de parlementaires activement engagés dans la thématique de la religion et de la conviction, parmi lesquels des groupes ou des organisations interpartis tels que le Panel international de parlementaires pour la liberté de religion ou de croyance (IPPFoRB), qui aborde ces questions sous l'angle des droits de l'homme. En février 2024, l'IPPFoRB a créé un réseau en Europe du Sud-Est, qui est venu compléter les réseaux déjà existants en Afrique et Asie du Sud-Est.

L'UIP continue à mener ses propres travaux dans ce domaine, conformément aux engagements pris dans le Communiqué de Marrakech, notamment en publiant les Rapports parlementaires sur la religion et la conviction, en interagissant avec les instances, les experts, les cadres et les engagements de l'ONU en lien avec la religion et la conviction, et en répondant aux besoins des Membres de l'UIP.