Focus sur le Sahel

Article de fond UIP #1

Touché par six coups d'État au cours des deux dernières années, le Sahel faisait l'objet d'une attention particulière lors de la 147e Assemblée de l'UIP en Angola, notamment le 25 octobre dans le cadre du deuxième Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Si les coups d'État sont le signe de graves défaillances en matière de gouvernance, ils ne peuvent en aucun cas constituer une solution à long terme pour la région, déjà soumise à une très forte pression du fait des changements climatiques, de la pauvreté et du terrorisme.

L'UIP a condamné ces coups d'État à mesure qu'ils se sont produits. Mais au-delà des condamnations, que peuvent faire l'UIP et ses partenaires pour s'attaquer à ce nouveau cercle vicieux de l'instabilité politique, de l'insécurité et d’une pauvreté croissante ?

"Pour les habitants de la région, les priorités absolues sont la nourriture, l'eau et la sécurité", a déclaré Martin Chungong, Secrétaire général de l’UIP. "Pour le reste du monde, les enjeux sont également considérables : cette région se trouve à l'épicentre de problèmes mondiaux tels que les changements climatiques, le terrorisme, la croissance démographique et les déplacements de population."

Abritant sept des 46 pays les moins avancés du monde, la région est confrontée à la violence armée, aux conflits et au terrorisme, ainsi qu’à des coups d'État. Cette instabilité compromet les efforts de réduction de la pauvreté et a entraîné des déplacements de population massifs.

L'année dernière, des groupes armés auraient mené plus de 800 attaques meurtrières dans la région, contraignant quelque 450 000 personnes à se déplacer à l'intérieur de leur pays et 36 000 autres à fuir ailleurs. La violence a touché des populations entières et a entraîné le déplacement de 2,5 millions de personnes.

Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la situation humanitaire est aggravée par l'extrême pauvreté, les effets toujours plus marqués des changements climatiques, l'analphabétisme, le chômage et le manque d'opportunités pour les jeunes.

Alarmée par la conjonction du terrorisme et de l'instabilité politique, l'UIP, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau de lutte contre le terrorisme (BLT), a organisé le premier Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme à Vienne (Autriche), en septembre 2021.

La déclaration issue de ce Sommet, L'Appel du Sahel, exhorte les dirigeants à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme, de la pauvreté et de l'insécurité, ainsi qu'à apporter un soutien accru aux victimes.

Elle prévoit également que les parlementaires des nombreux pays confrontés au terrorisme se réunissent afin d’examiner les questions de l'environnement, de l’implication des populations locales, de la sécurité, de l'éducation et du développement, et de formuler des recommandations pour chacune d’entre elles. Ces recommandations seront examinées lors du deuxième Sommet mondial, qui se tiendra à Luanda.

UNE FRUSTRATION DE PLUS EN PLUS PALPABLE

La communauté internationale reconnaît par ailleurs que l'absence de bonne gouvernance a alimenté la pauvreté et l'insécurité dans la région, une situation qui explique, du moins en partie, pourquoi un grand nombre de citoyens se sont tenus à l'écart et ont simplement observé – voire soutenu – la prise de pouvoir par des officiers militaires dans toute la région.

Entre 2020 et 2022, par exemple, les trois anciennes colonies françaises que sont le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont connu des coups d’État – deux au Burkina Faso et au Mali, et un en Guinée. Tout semble indiquer que ces soulèvements ont été bien accueillis par les populations locales.

En effet, selon plusieurs enquêtes et témoignages, l'idée d'un régime militaire est de plus en plus tolérée, pour ne pas dire soutenue dans la région. Dans une enquête récente portant sur 36 pays africains, 53 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles envisageraient un gouvernement militaire "si les élus abusaient de leur pouvoir". Seules 38 % se sont déclarées satisfaites de la "démocratie".

DES PAYS EN TRANSITION

En mai dernier, M. Chungong, Secrétaire général de l'UIP, s'est rendu en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, où il a rencontré des parlementaires de la région qui lui ont fait part de leurs doléances et de leur vision.

Selon M. Chungong, ce n'est pas la démocratie en tant que concept et système de gouvernement qui est remise en question, mais plutôt la façon dont la démocratie est conçue, ainsi que les institutions et les personnes qui la mettent en œuvre et les pratiques adoptées à cet effet.

De nombreux observateurs extérieurs souhaiteraient voir des institutions démocratiques s'implanter dans la région, tout en reconnaissant que les institutions existantes ont échoué à cet égard. Or, certains régimes militaires semblent avoir à cœur les intérêts de leur pays.

Sur les 71 membres du parlement de transition du Burkina Faso, 20 ont été désignés par le chef de l'État, 16 par les forces de défense et de sécurité, 13 par les régions du pays, 12 par les organisations de la société civile et 10 par la société civile. Il apparaît donc que les organes de transition peuvent être plus représentatifs et plus inclusifs que les parlements issus d'élections prétendument démocratiques.

"Je me suis engagé pour apporter ma modeste contribution et faire en sorte que mon pays retrouve la paix et le calme", a déclaré M. Ousmane Bougouma, Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso depuis septembre 2022.

"Chaque matin, je me lève, je regarde mes enfants et je me demande ce que sera leur vie demain, alors que des groupes terroristes armés s'emparent peu à peu de mon pays et que nous sommes confrontés à une instabilité sans précédent."

Au Burkina Faso, l'UIP aide l'Assemblée législative de transition à mettre en place des institutions transparentes, inclusives et responsables, conformément à l'objectif de l'Organisation de créer des institutions démocratiques efficaces et au mandat de ses organes directeurs consistant à soutenir les autorités législatives de transition afin d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel dans les pays concernés.

"La démocratie ne peut pas se reposer sur ses lauriers", a déclaré M. Chungong. "Elle doit continuer à se corriger elle-même. Un parlement inclusif et représentatif est plus à même de faire valoir les différents points de vue de ses électeurs afin d’améliorer la santé, l'éducation, l'emploi et la sécurité pour tous."

À la demande des trois pays, l'UIP organisera des activités de renforcement des capacités pour les membres des organes de transition.

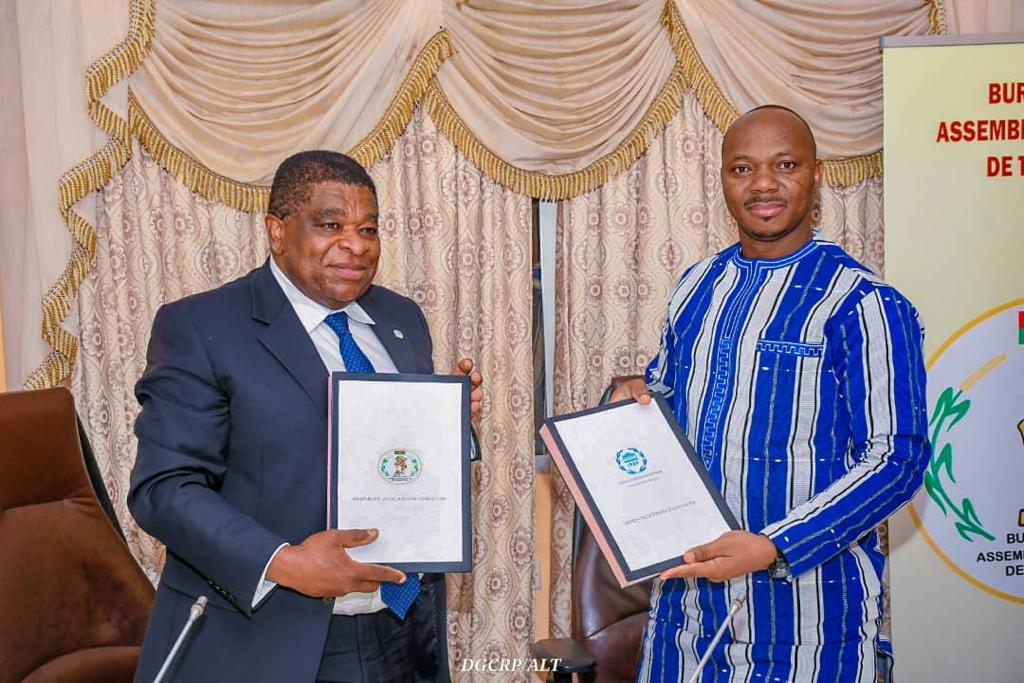

M. Martin Chungong, Secrétaire général de l'UIP, et M. Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée Législative de la transition du Burkina Faso, signent un accord de coopération.

L’ASSEMBLÉE DE L’UIP EN ANGOLA

La 147e Assemblée de l'UIP a réunit à Luanda un large éventail de parlementaires et d'experts du monde entier, dont certains sont directement concernés par le Sahel et d'autres ont des connaissances et une expérience de la région.

Le deuxième Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent a examiné les liens qui existent entre les coups d’état, la gouvernance, la corruption et la prolifération du terrorisme.

Une autre question qui mériterait une attention particulière était la proportion considérable de jeunes dans la région. Le Sahel connaît l'une des croissances démographiques les plus rapides au monde, c’est pourquoi une séance spéciale a été consacrée aux moyens de valoriser la jeunesse de la région.

Les participants sont arrivés à la conclusion que la seule solution est le développement. Les discussions ont porté sur la manière dont les parlements peuvent être plus inclusifs et plus représentatifs, notamment en s'assurant le concours des femmes, des différentes régions ainsi que des organisations confessionnelles et de la société civile.

Alors que la région cherche des solutions pour se remettre sur la voie du développement socio-économique – tel qu'il est défini par les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU –, elle rencontrera inévitablement des écueils dans cette entreprise.

Mais des institutions inclusives, transparentes et résilientes seront probablement indispensables pour rompre le cycle de l'instabilité politique et pour mettre en place le cadre nécessaire à la recherche de solutions et à la formation de gouvernements légitimes. À cette fin, l'UIP facilite le partage d'idées, de connaissances et de compétences techniques.

"Par principe, tout coup d'État doit être condamné. Toutefois, nous devons également faire preuve d’une certaine compréhension et travailler avec les putschistes afin d'assurer un retour rapide à des régimes constitutionnels qui garantissent une démocratie plus efficace et qui soient conformes aux attentes des populations", conclut M. Chungong.

Mr. Chungong rendant visite à une communauté de personnes déplacées à Nagreongo, près de la capitale Ouagadougou, au Burkina Faso.

"Je me suis engagé pour apporter ma modeste contribution et faire en sorte que mon pays retrouve la paix et le calme", a déclaré M. Ousmane Bougouma, Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso depuis septembre 2022. "Chaque matin, je me lève, je regarde mes enfants et je me demande ce que sera leur vie demain, alors que des groupes terroristes armés s'emparent peu à peu de mon pays et que nous sommes confrontés à une instabilité sans précédent."

Études de cas

Guinée

Le premier dirigeant démocratiquement élu de Guinée, le Président Alpha Condé, était au pouvoir depuis 11 ans lorsqu'un coup d'État l'a soudainement renversé. Dans la matinée du 5 septembre 2021, des forces spéciales ont fait feu dans la capitale, Conakry, puis ont pris d'assaut le palais présidentiel pour capturer le Président.

Le chef du coup d'État, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a annoncé via les médias publics qu'il était le nouveau dirigeant du pays, accusant M. Condé de corruption et de mauvaise gestion. La pandémie et la hausse du prix du pain avaient durement frappé le pays, tandis que les changements constitutionnels du Président Condé, qui lui avaient permis de briguer un troisième mandat, avaient également été très mal accueillis par la population.

Alors que la Guinée est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de bauxite (minerai utilisé pour produire de l'aluminium), près de 48 % de la population guinéenne se trouvait en dessous du seuil de pauvreté au moment du coup d'État.

Après le coup d'État, le lieutenant-colonel Doumbouya a rapidement chargé le Conseil national de transition de mener des consultations pour déterminer l'orientation générale du pays.

Mali

Aux prises avec des insurrections djihadistes dans le nord et le centre du pays, le Mali a connu deux coups d'État entre août 2020 et mai 2021. Tous deux ont été menés par Assimi Goïta, officier militaire et chef du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), la force militaire qui a pris le pouvoir lors du premier coup d'État après des semaines de manifestations contre le gouvernement en place.

Le Président Ibrahim Boubacar Keïta ne parvenait pas à faire face à la violence armée, à la corruption, à la pandémie de COVID-19 et à la dégradation de l'économie du pays. Sa destitution, qui a donné lieu à la mobilisation de soldats sur des pick-up, à des échanges de coups de feu et même à un déploiement de chars d'assaut, a été accueillie avec un soulagement généralisé.

Le second coup d'État a bénéficié d'un soutien populaire beaucoup moins important. Il s'est produit quelques heures seulement après l'annonce d'un nouveau cabinet qui excluait deux chefs militaires importants, et les observateurs ont considéré qu'il ne s'agissait guère plus que d'un coup de force.

S’agissant de l’avenir, le Mali sera confronté à la conjonction redoutable de trois phénomènes, à savoir les changements climatiques, la croissance démographique et une insécurité persistante.

Niger

Malgré ses vastes réserves d'uranium, le Niger est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. C’est également un acteur clé dans la région, car il a des frontières communes avec sept pays, dont le Burkina Faso et le Mali.

Aussi, la forte insécurité régnant dans le pays, aggravée par une situation économique déjà désastreuse, a conduit à un coup d'État le 26 juillet 2023.

Ce jour-là, des membres de la garde présidentielle, dirigés par le général Omar Tchiani, ont isolé le palais présidentiel de Niamey et séquestré Mohamed Bazoum, à la tête du pays depuis décembre 2020.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les États-Unis, la France et les Nations Unies ont tous fermement condamné le coup d'État. Du fait que, comme au Burkina Faso et au Mali, la junte représentait une alternative populaire au gouvernement précédent, un bras de fer s'est engagé entre la junte nigérienne et la CEDEAO, qui a menacé d'intervenir militairement si le président déchu n'était pas rétabli dans ses fonctions.

Ignorant les injonctions de la CEDEAO, la junte a nommé un premier ministre, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, qui a mis en place un gouvernement de transition.

Déjà confronté à un taux de pauvreté extrêmement élevé (44 %, selon les données de la Banque mondiale), le Niger doit maintenant faire face aux sanctions économiques qui lui ont été imposées par la communauté internationale à la suite du coup d'État.